HOME > 語学 > 日本語 > 草書の骨格 > 二十七日目

二十七日目

野、友、用、集、進、曜、来、里、理、話

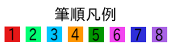

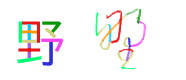

野

下図右は王羲之を参考にしたもの。

楷書風にふざけて書いてみると……

友

用

集

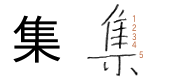

「隹」の形を調べるために、「集」を見る。

上図は王羲之を参考に書いたも。画の対応について、以下順々に見る。

次図は王羲之の書いた文字による。ほとんど現在われわれが使っている活字の形と同じ。横画がぜんぶで五本あるが、そのうち最初の4本が「隹」のもの。

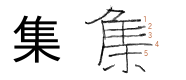

漢の時代の形を見る。やはり、横画の数は 5 つで、上図と同じ。ただし、上のほうが「ク」の形になっている。

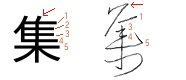

次図も王羲之を真似たもの。赤い矢印の部分を除くと、横画の数が一つ減っている。どの画が減っているのか考えてみると、どうも 2 番が欠けているように思える。これは、「後」で出っ張りが一つ欠けるのと同じセンスではないだろうか。

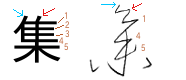

次図の王羲之も、同様に考えられる。

王羲之は次図の形で、さらにもう一本省略している。これが、最初に挙げた図の形である。

お遊びで、この字体を楷書風に書いてみると……

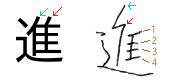

進

下図右は漢の時代の字による。横画の数は、現在の活字と変わらない。

下図右は王羲之を参考に書いたもの。やはり、横画の数は変わらない。

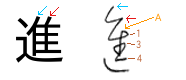

次図右は最初に挙げた字と同じで、王羲之を参考にしたもの。横画の数が上図より一つ少ない。「集」と同じだと考えると、欠けているのは 2 番の横画。すると、上図右では、Aの部分で縦画が 1 番の横画を突き抜けていることになる。

この字体をふざけて楷書風に書いてみると……

曜

「隹」については、「進」と同様。

次は草書の字体を楷書風にでっち上げたもの。

来

下図は、王羲之が書いた二種類の形を左右に並べてみたもの。下図右は、上図右と同じ字。

楷書風にでっち上げてみると……

理

話

これで、小学校二年生で習う漢字はおしまい。