HOME > 語学 > 日本語 > 草書の骨格 > 八日目

八日目

今日から主に小学校二年生の漢字。

引、羽、雲、園、遠、走、可、何

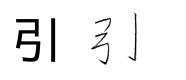

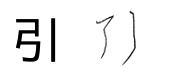

引

下図は、王羲之。

下図は、唐の欧陽詢が書いた楷書の形。上図の弓部分と矛盾がない。

下図は、唐の懐素。

羽

下図は、唐の懐素の書いた形。

雲

東晋・王羲之。

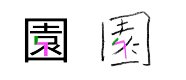

園

下図は東晋・王羲之

※図訂正・上の図、筆順が違うな。紫の次に赤を書く。

次図は、隋の文字で、上図の深緑→ピンクの部分と整合する。

下図は唐・孫過庭。構えの筆順が違い、「袁」部分にも一画多いが、基本的には同じコンセプト。よく便覧の類いに載っている字は、構え部分をこの字のような筆順で書き、「袁」部分を最初に挙げた形にしてある。

次図は、やはり隋の文字だが、筆順が以上とは異なる。たいていの現代の字の便覧(たとえば[9])の楷書においては、この部分の筆順にこちらを採用している。

下図は唐の楷書の形。私は小さな印刷しか見ていないので、筆順は判断できない。

なお、現在われわれがふつうに書く、土の下が小さな口になった楷書の形は、歴史が浅いらしい。

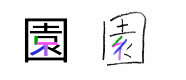

遠

袁の部分が「園」の最初に挙げた形に通じるので、次の図(東晋・王羲之をもとにした)は容易に理解できる。

タレの類いが、冠になったように、繞(にょう)の類いは、下のほうに敷いてある程度に退化する。このおかげで、字の印象は楷書とだいぶ異ったものになる。

同じ王羲之でも別の形がある。

よく見て気づくことは、前の字より画が多いということである。下図はやはり王羲之の字をもとにした図だが、くずし方がより少なく、上図を説明してくれる。

下図は唐の時代の楷書(欧陽詢)をもとにしたもので、上二つの字と整合している。

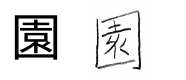

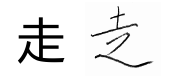

走(ソウ)

足の項参照。下図は唐の大宗の字をもとにした図。

下図は、唐の顔真卿の楷書をもとにしたもので、上図と整合する。

可(カ)

小学五年生の漢字

何