HOME > 語学 > 日本語 > 草書の骨格 > 二日目

二日目

下、山、止、正、大、犬、九、丸、火、月、青、肌、学、水、永、

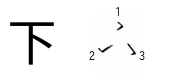

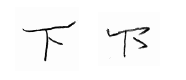

下

草書においては、棒が点で表されることがしばしばで、たとえば下という字は、三つの点になってしまう。

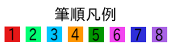

筆順は番号をつけた通り。これは、下図のような形があることから想像がつく。

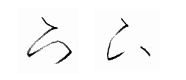

ただ、どうして点三つになるのかがわからない。下図左は、漢の時代の隷書を真似て書いたもの。下図右は王羲之の字を真似て書いたもの。王羲之は、他の場所で点三つから成る形を書いているが、やっぱりどうしてこれが点三つになるのか、自明とは言えない。

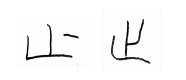

山

楷書と草書では、だいぶ書き順の異なるものがある。山の字もその例。下の絵でいうと、赤緑青の順に書く。

海苔とか茶とかを売っている山本山という会社がある。よく目にするロゴは、一つ目の山が現在の楷書と同じ筆順で、二つ目の山が上に示したような筆順で書かれている。同社のウェブページにある山本山の歴史にある昭和二十四年の写真を見ると、店ののれんにある山はふたつとも現在の楷書と同じ筆順で書かれているように見える。ちなみに、昭和二十四年の写真も、現在の同社のロゴも、「本」は「大」プラス「十」によって書かれている。

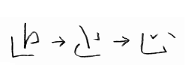

止

「止」は、伝統的な楷書に近い形である。

下図左は、北魏の字。下図右は、説文にある字である。

そこからどうして最初に示した形が出てくるのかについて、[1]は、以下のように言っている。

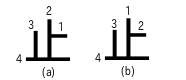

[余談] ところで、[1]は、「止」の楷書の筆順について、下図の (a) と (b) を対比して「中国には b の筆順はない」としている。これに対して、[6]によると、a の筆順が内閣告示に準拠した筆順であるとしているが、同時にこの本は、「文部省著作物『筆順指導の手引』に」(は、)「取り上げなかった筆順を誤りとしたり、否定したりするものではないと、明示してある」ともあり、例として「『上』の字は」「従来の書法は横画から書くほうが自然である」とも言っている。

正

正も止と似たようなものである。ところで、正の伝統的な楷書は、やはりこのような形をしているわけで、今でも時々手書きの原稿で、この字体を使う人を見かける。

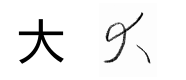

大

楷書を知っているなら、ごく自然に見える形。

[1] には、次に示したような形が載っている。

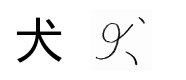

犬

下の図は、書道字典にある王羲之の字を真似て書いた。

これは、前項で紹介した、[1] に載っている「大」と区別がつかないなあと思っていると、[1] の犬は、下図のようになっていた。

どうやら、右から書くか左から書くかで大と犬を区別できるわけではないようだ。

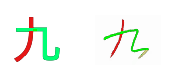

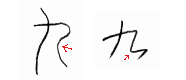

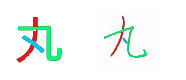

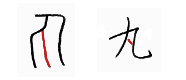

九(キウ)

楷書では終筆で上にハネるが、草書では下に続けている字を多く見る。「九年」などとして次の字に続くことが多いだけかもしれないし、他の理由があるのかもしれない。

下図左は説文の字。赤い矢印の部分が対応しているのであろうか。

丸

丸は、点を打たなくてはならないので、その前の画は上にハネるしかない。

下図左は説文の字形。これが、点が楷書と違う場所に打たれている理由かなあ。

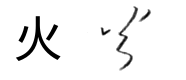

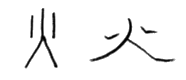

火(クワ)

よく下図の形を見かける(下図は唐の孫過庭の字をもとにしたもの)。

下図左は説文にある形、下図右は隷書の形であるが、どちらからも上図の形は出てこない。

この草書の形が「欠」だというのなら理解できるのだが。(「欲」参照)

東晋の王羲之は、もっとわかりやすい字を書いている。

月(ゲツ、グワツ)

単独で書かれる「月」は、さほど難しくはない。

他の字の部品として使われる場合、にわかには原形が連想しにくい形がある(下の「青」「肌」参照)。

青

月が部品として使われている字の例。

問題になるのは、上図真ん中の形。

しばしば、このように他の字の部分として用いられる月が、上図の中央の形であると教えられる。しかし、楷書(や隷書)との対応関係を想像してみると、上図の右の形になるべきであり、中央の形の矢印で示した部分は、他の字の中で用いられた場合の、他の画もしくは、筆を移動した軌跡にあたるのではあるまいか。

このような形で書かれた月を部分として持つ漢字には、青、明、朝、期などがある。青は、上に見た通りで、四画目の横画が矢印の部分にあたるし、明、朝、期などはみな月が字の右側にあるので、矢印の部分は左側から筆が移動してきた軌跡なのではないかと思われる。

肌

「肌」は小学校では習わないが、「月」のバリエーションを見るためにここで習う。

上図は王羲之を参考にした。この形は、「月」が字の左側にくる場合に、頻出する。水色の部分がツナギの画ではないことは、次図に示した「腹」(やはり王羲之を参考にした)を見ると理解できる。

学

ふつう草書は楷書の兄弟で、活字は楷書の子どもであるが、学においては活字が草書の子どもである。だから、そっくりだ。

水

下図は唐の懐素が書いたものを真似たもの。

一見しただけでは、画の対応がわからない。べつに懐素が勝手に変てこな字をこしらえたわけではない。懐素はさすが唐の人である。いくら狂草の発明者だからといって、あんまり出鱈目なことはしない。その証拠に、王羲之に下図のような字がある。

では、謎解きをしてみよう。

まず、水の筆順を考えてみる。小学生でも知っていると言って怒られる。たしかに、次のような形(欧陽詢を真似たもの)は、真ん中の縦画を真っ先に書いたに違いない。

でも、欧陽詢は唐の人であり、それまでに字の歴史は長い。本当にこの筆順がすべてなのか。

次図は、周の石鼓文にある形だそうだ。筆順なんかわかったもんじゃない。

次図は、[3]に載っていた「木簡」の文字。

現在の楷書に慣れた目で見ると、はっきりって下手。なんか、真ん中の縦画をはさんで、右側がやたらと下がっているからそういう印象を与えるようだ。だが、先の石鼓文の字を併せて見ると、これは理解できる気がする。

画の対応は、画の場所と、曲線の反り具合を考えて塗ってみた。

ところで、この木簡の文字、どんな筆順で書きたいだろうか。私なら、左から順に書きたい。

次の字を見てみよう。

やっぱり木簡だと思ったかな? じつは、王羲之の字。これも、左から順に書かないと気持ちが悪い。

そういう流れで見ると、次の蘭亭序の字(王羲之だよ)も、やっぱり左から順に書いたほうがいいと思う。

ちょっと休憩。「フK里予」って読めるかな。

答えは「水野」。水野さんはぜひサインに使ってね。では、休憩終わり。

王羲之がもっとリラックスして書いたらどうなるか。

この筆順はどうだろうね。やっぱり左から書きたい。

ハイ、ここ注目。

「月」の一部に見えないかな。

この赤く塗った部分を、「肌」のところで出てきた「月」の形、つまり、

を参考に草書に翻訳してみる。

これを、さっきの王羲之の字に当てはめてみると、

あとは、わかるよね。

注意してほしいのは、上図の右側で赤く塗った部分と緑に塗った部分が離れていること。「月」と違って、「水」の一画目と二角目は、上のほうで連結してないからね。

ここで、最初の懐素の形を再び見る。

懐素が意外と律義だということがわかったかな。

最後に、ちょっとおふざけ。

草書の字体を、楷書風?に翻訳してみる。もちろん、私がでっち上げた嘘字だよ。

永

上は王羲之を参考にしたもの。見づらいので、ぶっとく塗ってみる。

画の対応に納得いかない向きは、「水」の参照を強く推奨。

かく言う私も、

だと間違って考えていた(^^;;

そもそも、王羲之に

という形があるから、これは明かに間違いだ。

ところで、王羲之は、

のような形を書いているので、

の部分を書かないのかと思っていると、

な感じの字があるから、そういうわけでもなさそうだ。書体次第なのかもしれない。ちなみに、草書では、この画は書かれていると私は思う。

最後に、ちょっとおふざけ。

草書の字体を、楷書風?に翻訳してみる。もちろん、私がでっち上げた嘘字だよ。

意味わからん人は、「水」を参照。